用匠心铸就战鹰之“心”——记“全国优秀共产党员”、中国航发黎明公司高级技师洪家光

焦静波 孙崇翔

初春时节,辽宁沈阳乍暖还寒。

中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司(以下简称“中国航发黎明公司”)叶片加工厂内,一派繁忙景象,先进的机床设备高效运转,46岁的高级技师洪家光正对数字化生产线上的敏捷工装进行检查优化。他时而紧盯屏幕加工程序,时而仔细观察加工铁屑流出的状态,一丝不苟的态度默默感染着身后年轻的团队成员。

在车工岗位奋战了27年的洪家光,始终牢记职责使命,立志航空报国,在加快航空发动机自主研制步伐中贡献自己的力量。他先后获得“全国优秀共产党员”、“全国劳动模范”、大国工匠年度人物、全国“最美职工”等荣誉。2022年,他光荣当选党的二十大代表。

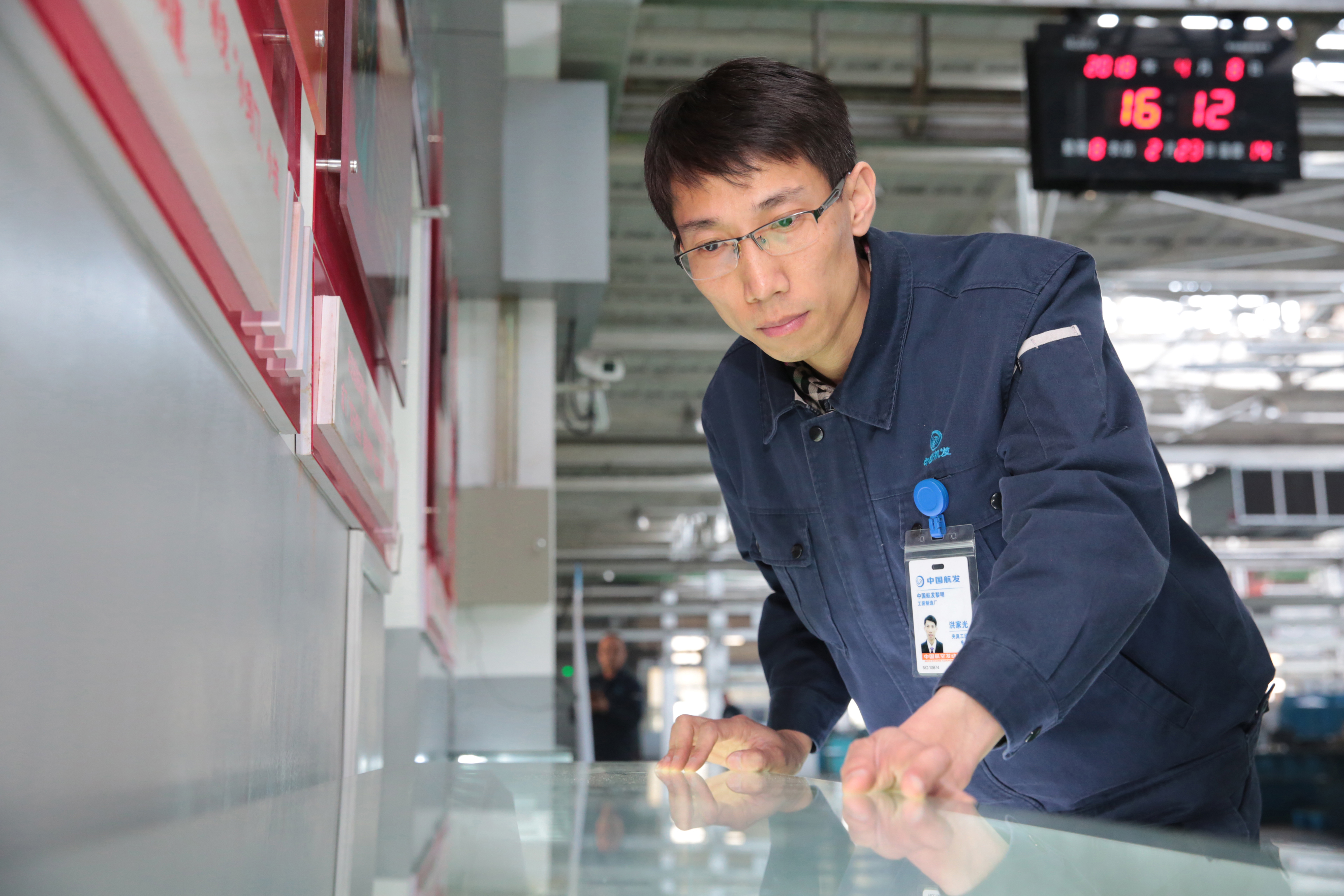

洪家光在生产现场进行零件加工。牟鹏宇摄

“学就要学精,干就要干好”

1995年,洪家光考入沈阳黎明发动机公司技校。为了节约住宿费、餐费,他每天早上5点就起床,从农村乘火车、转汽车进城到技校学习车工技术,每天晚上8点多才能回到家里。

在绿皮火车的“咣当咣当”声和汽车的晃晃悠悠中,洪家光“啃”完了《车工技术》《公差与配合》等厚厚的专业书籍。1998年技校毕业后,他被分配到沈阳黎明发动机公司工装制造厂当了一名车工。

“他身上有一股子学就要学精、干就要干好的韧劲!”洪家光的师傅傅百森评价说。

洪家光先后拜过多位师傅,但跟傅师傅学习的记忆最为深刻。他回忆道:“第一回见师傅是在车床前,他左手启动车床,右手快速移动拖板。进刀走量,他上下左右操作曲柄,精干利索、一气呵成,比现在电脑控制的数控机床加工还流畅。”

傅师傅做完示范后对他说:“小洪,你来测量一下公差,下一个零件就按照这个标准干。”洪家光兴奋地接过千分尺测量,精准的尺寸公差让他敬佩不已。“科班出身”的他自信满满,可手忙脚乱地忙活了十多分钟,却发现自己出手的零件尺寸与实际要求差距很大,公差精准更无从谈起。

看到洪家光自信心有些受挫,傅师傅语重心长地说:“光有技校学的书本知识还远远不够,机械加工是门手艺活儿,要多看、多学、多练。年轻人学艺要学得精,干事才能干得好。”

从此,“学就要学精,干就要干好”,便成了洪家光踏实做事、不断攀登的座右铭。

航空发动机被誉为现代工业“皇冠上的明珠”,内部有成百上千个多种叶片。高温高速转动的叶片在离心力和热应力作用下会发生微乎其微的变形,叶片加工不仅要考虑静止状态、更要考虑运动状态。成长为生产骨干后,洪家光专门负责制造打磨叶片的工装工具。

从细末处入手,在毫厘间用功。洪家光选择将改进工装工具作为研制高性能叶片的突破口。他一次次观察记录、比对调整,对每一个微小尺寸都追求极致。

“刀具必须磨削得极其锋利,要眼疾手快,一边细微地观察、一边精准地进刀。”洪家光说。为了提高加工技术,他每天工作14个小时以上,最终探索出一套成熟的加工方法。

进入新世纪,产品更新换代,老车床无法满足新产品要求。为了提高加工精度,洪家光又开始了一次次的探索。功夫不负有心人,经过多年努力,他终于成功研制出用于磨削叶片砂轮的专用金刚石滚轮工具。该工具经生产单位应用后,叶片加工质量和合格率得到有效提升,在加快发动机生产制造、提高装备质量中发挥了重要作用。

洪家光(左一)与团队成员探讨零件攻关方案。牟鹏宇摄

“我的心跳与战机的发动机在同频共振”

航空发动机被称作飞机的“心脏”,在有限空间内装配着数以万计的零部件。洪家光带领团队,夜以继日地为这些精密的零部件研制专用工装工具。

航空发动机外部布满油路、气路和电路,如同人体的“血脉”和“神经”,将电、液、气输送到发动机的各个部位。管路的质量直接影响发动机的性能、安全性和可靠性。

2016年,产品主管部门提出:设计制造弯管机专用的弯管型芯工具是提升管路加工质量的关键。但是,当时谁也没有把握攻克这一难题。“我试试!”洪家光站了出来,作为共产党员,他决定啃啃这块“硬骨头”。

洪家光快速组建攻关团队,牵头成立了“铸心”新长征党员突击队,并带领大家在党旗下庄严宣誓:“不破楼兰终不还!”

面对管子加工、连接、润滑等特性要求,洪家光与团队成员深入装配现场和使用一线调查研究,决心消灭一个个“拦路虎”。

经过认真分析,洪家光与团队成员找出关键点,绘制出“成功树”。“我们方案的最终确定,要像一个个跳棋子那样进行连接,再通过球头的转动,让管路立起来。”洪家光回忆道。说起来简单,做起来却很难,仅一个球头材质选择,他就带着团队成员反反复复尝试了20多种材料。

当团队成员正在为前期取得的成果兴奋不已时,加工环节却突然发生了意外。由于工装结构特殊、相互干涉,普通刀具无法触达球头表面,球头加工难以进行。面对攻关时间节点的步步临近,整个团队都弥漫着紧张的气氛。

“当时大家的情绪都很低落,但我作为共产党员和团队带头人,这个时候决不能退缩,咬着牙也得坚持干下去。”洪家光重新调整思路,根据总体管路的弯曲角度,带领团队成员重新测量刀具进给量,一遍遍尝试、一遍遍调整,最终放弃端面车刀,改为在外圆车刀的基础上研磨特制“窄小球行腔车刀”,一举解决了加工难题。弯管型芯工具研制成功,整体贴合性、实用性和稳定性完全符合设计要求,显著提升了管路加工质量和效率,长期影响和制约发动机完好率的管路问题得到有效解决。

凭着这股钻劲和韧劲,27年来,洪家光累计完成了200多项工装工具技术革新,解决了300多个工装工具技术难题。他带领团队成员研发的“航空发动机叶片滚轮精密磨削技术”荣获了2017年度国家科学技术进步奖二等奖,这对于一线工人来说极为不易。“洪家光劳模创新工作室”团队也累计获得30多项国家专利授权,完成创新和攻关项目84项,实现成果转化63项,解决各类突发技术难题500多个。

2021年7月1日,站在庆祝建党百年盛典的观礼台上,看着翱翔在天安门广场上空的一架架战鹰,洪家光感慨万千。回忆起那一刻,他至今难掩内心的激动:“看着我们自主研发的战机飞过头顶,听着战机的轰鸣声,我感觉我的心跳与战机的发动机在同频共振。这其中,有我和同事们的一份贡献,我为此而感到自豪!”

“弘扬工匠精神,就是要点亮自己、带动他人”

洪家光所在的中国航发黎明公司,被誉为新中国“涡轮喷气式航空发动机的摇篮”,有着70多年的辉煌历史。一代代航发人始终将国家利益至上作为人生追求,在航空发动机自主研制之路上不懈努力、砥砺奋进。

洪家光心中一直有一个“大国工匠梦”。这个梦想,也是一代代航发人的精神传承。

洪家光经常跟他的徒弟们讲起“白衬衣”的故事。那是他刚参加工作时,有位叫张凤义的师傅,每天穿着白衬衣来车间上班,干一整天活儿,下班时衣服还是干干净净,没有一点污渍。张师傅说:“造发动机零件时,哪怕是比头发丝还细的东西掉进去,后果都不堪设想。严谨,是航发人必须遵循的铁律。”这对洪家光触动很大,他不仅对自己严格要求,还把这种严谨细致的精神传递给身边人。

“弘扬工匠精神,就是要点亮自己、带动他人。我是一名共产党员,自己不仅要当好先锋,还要做好传承。”洪家光也像前辈们一样,带动更多身边工友由“工”变“匠”。

近年来,洪家光用自己摸索钻研的技术成果,编写了《航空发动机典型零件的加工方法》等技能操作书籍,制作了《车工技能操作绝技绝活》等视频教材,牵头成立了国家级技能大师工作室,先后为行业内外3200余人(次)进行专业技能培训。

如今,洪家光带出的20多名徒弟已经成为生产骨干,其中1人获得“振兴杯”全国青年职业技能大赛第一名。“洪师傅平日特别关注青年职工的成长与发展,引导我们立足岗位、勇于挑战。”洪家光的徒弟、技术员王天宇说道,“师傅凭着锲而不舍、不断创新的精神,将一个个不可能变为可能,我发自内心地敬重和佩服他。”

2023年9月1日,习近平总书记给中国航发黎明发动机装配厂“李志强班”职工回信,勉励他们牢记使命责任,坚定航空报国志向,弘扬劳模精神、工匠精神,努力攻克更多关键核心技术,加快航空发动机自主研制步伐,让中国的飞机用上更加强劲的“中国心”,为建设航空强国、实现高水平科技自立自强积极贡献力量。

总书记的重要回信精神,让洪家光以及团队成员倍受鼓舞。他说:“作为航发人,我们深切感受到自己所从事的事业使命光荣、责任重大,我们一定不忘初心、不负重托,自立自强、以心铸‘心’,让中国的飞机早日用上更加强劲的‘中国心’。”

志之所趋,无远弗届。洪家光带领他的团队,用日复一日的坚守与匠心,挺起大国重器的坚强脊梁。

(作者单位:中国航空发动机集团有限公司)

(编辑:孙进军)